《S-FRAME》開発秘話:目立たないけど違いが出る!こだわりの造作材

今回は、ミラタップ(旧サンワカンパニー)オリジナルの造作材《S-FRAME》のご紹介です。

企画・開発を担当した当社マーケティング部の城土井に、開発秘話を聞きました。

―《S-FRAME》はどのような経緯で開発されたのでしょうか。

もともと当社では造作材のラインアップが限られていました。ドアをミラタップ(旧サンワカンパニー)で購入いただいても、巾木や窓枠は他社製のものを選ばざるを得ない…そうすると、一見同じ色でも微妙な差が生まれてしまいます。

ミラタップ(旧サンワカンパニー)でお家全体をコーディネートしていただくために、建具に合うような造作材を作りたい!という想いで、《S-FRAME》の開発が始まりました。

《S-FRAME》シリーズのラインアップ

―《S-FRAME》はどのような商品でしょうか。

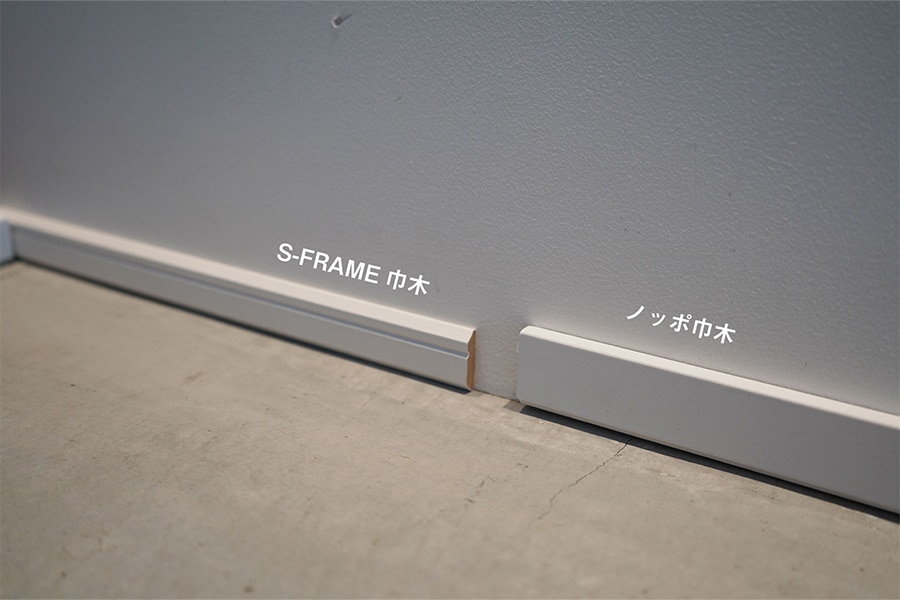

《S-FRAME》には、巾木・無目枠・窓枠の3種類があります。それぞれホワイトとブラックの2色展開で、当社の人気建具である《ノッポ》と全く同じシートを使っています。

他にない巾木のデザイン

1つ目の巾木は、厚み5.5mm×高さ25mmのスリムなデザインです。

一般的な巾木の厚みは7mmか9mmで、5.5mmは珍しいと思います。メーカーさんにいくつもサンプルを作っていただき、最も薄く強度的に問題が無い厚みを追求した結果、5.5mmになりました。高さも検討を重ねたポイントで、遠くから見てみたり床に寝そべって見てみたりして、高さを調整していきました。その結果、25mmが最も空間の中で目立ちにくく美しいという結論に辿り着きました。

《S-FRAME》巾木の大きな特長は、このV溝構造です。巾木を取り付ける際には、裏面に接着剤を塗布し、タッカーと呼ばれる工具で表面に細い釘を打って、仮固定していきます。この釘の跡を目立たせないために、巾木にはあらかじめ溝が付いていることが多いのですが、通常その溝は丸いカーブを描いています。この丸いカーブをもっとシャープにできないかと考えて辿り着いたのが、このV字のデザインです。

V字といっても角度は様々なので、これもたくさんのサンプルを比較して選びました(笑)。溝の高さは、大工さんがタッカーを打ちやすいような位置に設定しています。

こだわりのV溝構造

また、この巾木を横から見ると上下が斜めになっているのが分かると思います。上部が斜めであることで埃が溜まりにくくなるので、日々のお掃除が少し楽になります。また、下部が斜めだと影ができるので、床と壁の間に隙間が生まれたとしても目立ちにくくなります。

上下の斜めカットも特長

そして、壁のコーナー部分の仕上げも美しくできるように、コーナー巾木も用意しています。コーナー部分用に樹脂キャップを取り揃えているメーカーも多いと思いますが、それだと巾木本体と色差が出て美しく仕上がりません。《S-FRAME》のコーナー巾木は、裏面にV字溝が入っているので、現場で加工することなく角を納めることができます。巾木本体と同じ素材を使用しているので、コーナー部が目立つことはありません。

コーナー巾木

自由に使える無目枠

2種類目は無目枠です。こちらは見付け6mmという薄さにこだわった造作材で、袖壁や室内の開口部など、さまざまな用途でお使いいただけます。開発時、特に悩んだのは薄さですね。7mmが良いか8mmのほうが使いやすいか…など試行錯誤しましたが、最終的には最も薄くて強度が保てる6mmに決定しました。

マルチに使える、見付け6mmの無目枠

主張しすぎない窓枠

無目枠に合わせて、見付け6mmの窓枠も開発しました。住宅には必ず窓が複数ありますし、その内側を美しく仕上げたいという方は多いと思います。枠が分厚ければ窓も目立ってしまうので、そんな時にはぜひ《S-FRAME》の窓枠をご検討ください。

《S-FRAME》窓枠の施工事例

薄見付けで、窓枠の存在感を抑えている

ー巾木・無目枠・窓枠と、家中を《S-FRAME》で統一するとかなり印象が変わりそうですね。

はい。どのパーツも言われないと気付かないような細かい部分だと思うのですが、薄さ・厚みが違うだけで印象はガラリと変わります。キッチンや建具といった設備をこだわって選ばれた後には、ぜひこういった内装建材にも注目いただけると嬉しいです。

城土井さんありがとうございました!

インタビューで紹介した商品はこちら

商品の詳細は、下記の商品ページからご覧ください。